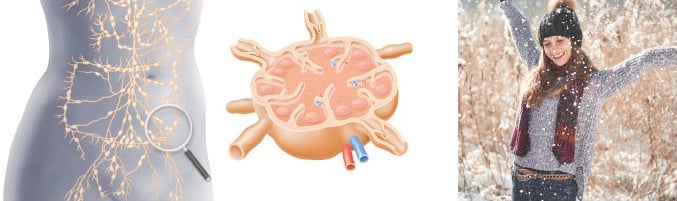

Das Lymphsystem gehört zu den am häufigsten vernachlässigten Teilen unseres Körpers. Dabei spielt es eine enorm wichtige Rolle für unsere allgeneine Gesundheit und Fitness, denn die Transportbahnen des Lymphsystems und die Lymphknoten bilden ein Netzwerk, das alle Bereiche des Körpers miteinander verbindet und sowohl unser Immunsystem als auch unsere Entgiftungsorgane bei ihren alltäglichen Aufgaben unterstützt. Für den Erhalt unseres Wohlbefindens ist es also von großer Bedeutung, das Lymphsystem regelmäßig zu entschlacken. Damit werden Organe entlastet, Gifte ausgeleitet, und der Körper kann Nährstoffe und Antioxidantien wieder besser verwerten. Mit einer Reinigung des Lymphsystems bringen wir unseren Stoffwechsel auf Touren und befreien uns von Ballast! Eindeutige äußere Anzeichen für eine Überlastung des Lymphsystems sind Ödeme, d. h. übermäßige Wasser-Ansammlungen, die zu einem Anschwellen des umliegenden Geweges führen, und die sich bspw. in dicken Knöchel oder Füße vom „lange auf den Beinen sein“ oder in starken Schwellungen nach Operationen äußern können.

Aufbau, Aufgaben und Funktionsweise des Lymphsystems

Das Lymphsystem besteht aus einem riesigen Netzwerk aus miteinander verbundenen Transportkanälen (Lymphbahnen) und Lymphknoten, das sich über alle Bereiche des menschlichen Körpers vom Kopf bis in die Füße bzw. bis in die Hände erstreckt. Dieses Netzwerk ist auf den Abtransport von Abfallstoffen und die Reinigung des Blutes spezialisiert und stellt die Entsorgung von Schadstoffen, Fremdkörpern und Krankheitserregern sicher. Dies geschieht in den Lymphknoten. Hier wird die Lymphe auf schädliche Stoffe hin untersucht. Die Knoten dienen als eine Art Filter für die Lymphe und verhindern, dass giftige Substanzen in den Blutstrom gelangen. Außer den Lymphknoten zählen auch Milz, Mandeln, Thymus, Knochenmark und Anteile des Darms zu den lymphatischen Organen.

Somit stellt das Lymphsystem neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem im menschlichen Körper dar. Die vorrangigen Aufgaben dieses lymphatischen Netzwerks lassen sich in folgende Hauptbereiche unterteilen:

Unterstützung des Immunsystem und Entsorgung von Abbauprodukten:

Das Lymphsystem unterstützt sowohl die Immunabwehr als auch diverse Entgiftungs- und Ausleitungsprozesse. Dabei dient das Lymphsystem zum einen als Sammelbecken und Transportweg für immunologisch wichtige Abwehrzellen (u. a. für die so genannten Lymphozyten). Zum anderen fungiert das Lymphsystem aber gleichzeitig auch als „Auffangstation” und Entsorgungskanal bei der Ausleitung von nutzlosen oder gar schädlichen Substanzen und Zellbestandteilen, die alltäglich im Zuge der Beseitigung von Krankheitserregern, Giftstoffen, Stoffwechsel-Endprodukten, abgestorbenen Zellen oder so genannten Schlackenstoffen anfallen (bzw. sprichwörtlich „abfallen”).

Regulation des Flüssigkeitshaushalts im Gewebe:

Der Körper eines erwachsenen Menschen besteht bekanntlich zu etwa 65-75 Prozent aus Wasser, je nach Lebensalter. Die Menge und die Zusammensetzung der Flüssigkeiten, die den Raum zwischen unseren Zellen füllen, entscheidet nicht nur über den Wasserhaushalt im intra- und extrazellulären Raum sondern auch darüber, wie gut der Austausch von Nährstoffen und Stoffwechselprodukten zwischen den einzelnen Körperzellen und dem Rest des Organismus‘ funktioniert, und wie schnell unser Körper irgendwelche schädlichen Substanzen oder deren Abbauprodukte wieder loswerden kann.

Aufnahme und Transport von Fetten und großen Molekül-Komplexen:

Ein großer Teil der im Darm resorbierten Fette gelangt von dort nicht direkt in den Blutkreislauf sondern wird zunächst einmal von den Lymphgefäßen aufgefangen, die sich in unmittelbarer Nähe zum Verdauungstrakt befinden. Folglich wird also ein Großteil aller fettlöslichen Substanzen, die im Zuge der Fettverdauung im Lymphsystem landen, so lange über diverse Lymphbahnen und Lymphknoten weitergeleitet bzw. zwischengespeichert, bis sich irgendwann im Zuge ihrer Reise durchs Lymphsystem eine passende Gelegenheit zur weiteren Zerlegung, Umwandlung und Verwertung jener Fette ergibt.

Die Tatsache, dass unser Körper das Lymphsystem als Zwischenstation bei der Verwertung von fetthaltigen Nahrungsmitteln und fettgebundenen Nährstoffen nutzt (bzw. nutzen muss!), beruht v. a. auf zwei Gründen: Erstens besteht das menschliche Blutplasma — also der flüssige Bestandteil unseres Blutes, der nach dem Filtrieren bzw. Zentrifugieren einer Blutprobe (d. h. nach Abscheidung aller darin enthaltenen festen bzw. unlöslichen Bestandteile) zurück bleibt — zu über 90 % aus Wasser, und Fette sind bekanntermaßen nicht wasserlöslich; und zweitens verfügen unsere arteriellen Blutgefäße und alle daran anknüpfenden Kapillaren über einen Wandaufbau, der es nur in sehr begrenztem Umfang ermöglicht, hydrophobe (= nicht wasserlösliche) Stoffe und besonders große Moleküle zwischen dem Blutstrom und dem umliegenden Gewebe auszutauschen.

Wenn also der Darm die vorverdauten Fettmoleküle aus dem Nahrungsbrei direkt an den Blutkreislauf übergeben würde, dann würde dies nicht nur die Fließfähigkeit des Blutes beeinträchtigen (und somit auch die Nährstoff- und Sauerstoff-Versorgung im gesamten Körper) sondern sich auch negativ auf zahlreiche andere Vorgänge und Prozesse auswirken, die sich im Innern unserer Blutgefäße oder im Bereich der Gefäßwände abspielen.

Zwar handelt es sich auch bei unserer Lymphflüssigkeit (oder kurz: „Lymphe”) ebenso wie bei unserem Blut grundsätzlich um ein Wasser-basiertes Transportmedium. — Doch erstens weist unsere Lymphe hinsichtlich ihrer Zusammensetzung eine deutlich größere Ähnlichkeit zu der Gewebsflüssigkeit auf, die den extrazellulären Raum zwischen unseren Zellen füllt, als unser Blut bzw. als das reine Blutplasma; und zweitens gelten für die Gefäßwände unserer Lymphbahnen und Lymphknoten sowie für deren direkte Anbindung an den Rest des Körpers schlichtweg andere „Spielregeln” als beim Austausch von Stoffen über die Gefäßwände und Kapillaren unseres Blutkreislaufs.

In anderen Worten: Das Lymphsystem ist geradezu darauf spezialisiert, all diejenigen Stoffe und auch Zellen bzw. deren Abbauprodukte aufnehmen, transportieren und abgeben zu können, die aufgrund ihrer physikalischen, biochemischen oder sonstigen Eigenheiten einfach nicht dafür geeignet sind, direkt mit dem Blutstrom durch den Körper transportiert zu werden.

Die Fähigkeit des Lymphsystems, nicht nur wasserlösliche Stoffe aufzunehmen sondern auch fettlösliche Substanzen und besonders große Makro-Moleküle bzw. Molekül-Verbände oder gar komplette Zellen (z. B. Bakterien oder nutlos gewordene körpereigene Zellen) als Bestandteil der Lymphe durch den Körper zu transportieren, erklärt übrigens auch das milchig-trübe, weiß-gelbliche Erscheinungsbild der Lymphflüssigkeit.

Mindestens ebenso wichtig ist jedoch, dass das Lymphsystem aus den o. g. Gründen als unverzichtbare Schnittstelle zwischen unserer Gewebsflüssigkeit und dem Blutplasma fungiert, und dass unser Körper ohne die Hilfe des Lymphsystems schlichtweg nicht in der Lage wäre, die Zufuhr und Entsorgung sämtlicher Stoffe zu bewerkstelligen, die es alltäglich zwischen einzelnen Zellen und Organen auszutauschen gilt!

Anzeichen und Auswirkungen eines überforderten Lymphsystems

Schwellungen (Ödeme/Wassereinlagerungen) und Spannungsgefühle aufgrund von Störungen beim Abtransport von Gewebsflüssigkeit

Wie bereits oben gesagt besteht eine der wichtigsten Hauptaufgaben unseres Lymphsystems darin, überschüssige oder „verbrauchte” Gewebsflüssigkeiten (und somit auch alle darin enthaltenen Abbauprodukte und „Abfallstoffe”), die sich permanent im Raum zwischen unseren Zellen ansammeln, kontinuierlich über die Lymphe abzutransportieren.

Folglich kommt es immer dann, wenn — bzw. überall dort, wo — die Aufnahme und/oder der Abtransport der extrazellulären Gewebsflüssigkeit über die Lymphgefäße nicht optimal funktioniert, zu einem Rückstau im Lymphsystem, d. h. zu einem so genannten Lymphstau. Als direkte Konsequenz eines solchen Lymphstaus sammeln sich dann immer mehr Wasser und andere, meist eiweißreiche und von Abfallstoffen überladene Flüssigkeiten in den vom Lymphstau betroffenen Regionen des Körpers an. Spätestens sobald die vermehrte Ansammlung solcher Flüssigkeiten im Interstitium (d. h. im Raum zwischen den Zellen) schließlich zu einem spürbaren Aufquellen bzw. Anschwellen des umliegenden Gewebes führt, spricht man von einem „Ödem” bzw. — wenn die Ursache der Ödem-Bildung wie hier in einem Lymphstau liegt — von einem Lymph-Ödem. In anderen Worten:

Da der Fluss der Lymphe permanent gegen die Schwerkraft ankämpfen muss, zeigen sich die unmittelbaren Folgen eines Lymphstaus oftmals zuerst bzw. am deutlichsten im Bereich der unteren Körperhälfte. Typische Anzeichen dafür sind aufgequollene Füße oder angeschwollene Unter- und Oberschenkel; aber auch Druck- und Spannungsgefühle im Bauchraum können ihre Ursache in einem Lymphstau haben. Ein weiteres typisches Indiz für Störungen beim Abtransport der Lymphe ist gegeben, wenn solche Schwellungen gehäuft am Abend auftreten oder sich zum Abend hin verschlimmern — v. a. an Tagen, an denen wir besonders lange „auf den Beinen sein” mussten oder an denen wir uns kaum bewegt haben.

Natürlich können Schwellungen, vermehrte Wassereinlagerungen und Spannungsgefühle auch andere Gründe haben, z. B. akute Entzündungen im Gewebe, Wundheilungsprozesse oder schlecht verheilte innere Verletzungen nach einem Unfall oder nach einer Operation, Venenleiden oder auch eine Bindegewebsschwäche. Die dadurch hervorgerufenen Beschwerden werden jedoch in aller Regel häufiger und deutlicher zu Tage treten bzw. langsamer abklingen, wenn gleichzeitig auch noch ein Problem mit dem Lymphfluss vorliegt.

Häufige Infekte

Auch häufig auftretende oder hartnäckige, lang andauernde Erkältungen und Infektionen deuten fast immer auf ein geschwächtes Lymphsystem hin.

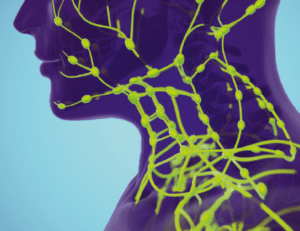

Insbesondere die Schleimhäute im Mund sowie im gesamten Hals-Nasen-Ohrenbereich zählen zu den ersten und wichtigsten Eintrittspforten für all die vielen Krankheitserreger, die zum einen über die Luft, zum anderen aber auch über keimbelastete Lebensmittel und Pflegeprodukte in den Körper gelangen können. Deswegen ist es durchaus verständlich (und sinnvoll!), dass etwa 35 % aller Lymphknoten in unmittelbarer Nähe zu den Schleimhäuten im Kopf- und Halsbereich positioniert sind.

Folglich kommt es be derartigen Infektionen oftmals zu einem starken Anschwellen der Schleimhäute des Rachens, der Nase, der Nasennebenhöhlen bzw. im Mittelohr. Das Lymphsystem ist dann überlastet, so dass sich die störenden Bakterien oder Viren auch in anderen Bereichen des Körpers ausbreiten und festsetzen können.

Cellulite / Cellulitis

Auch Cellulite hat etwas mit einem gestörten Lymphfluss zu tun. Bei Cellulite handelt es sich um eine Vergrößerung von Zellen im Unterhaut-Bindegewebe, in denen sich Schlackstoffe abgelagert haben, die vom Lymphsystem nicht mehr abtransportiert werden. Dies äußert sich schließlich in einer großflächigen, deutlich sicht- und tastbaren Veränderung der Hautstruktur, die durch kleine Wellen und Dellen gekennzeichnet ist („Orangenhaut”), und die sich zumeist im Bereich der Oberschenkel und des Rumpfes zeigt.

Die meisten Betroffenen sehen darin in erster Linie ein kosmetisches Manko, das ab einem gewissen Alter üblicherweise als „normal” hingenommen wird, zumal die Haut und das darunter liegende Bindegewebe ab etwa Mitte 30 eben nicht mehr ganz so straff und elastisch sein können wie in der Jugend. Nichtsdetotrotz bewirken regelmäßige Lymphreinigungen hier oftmals wahre Wunder — denn sobald der Stofftransport im Lymphsystem wieder „ins Laufen” kommt, kann der Körper schließlich auch all den Ballast, der sich im Unterhaut-Bindegewebe angesammelt hat und dort zu den Cellulite-typischen Hautveränderungen führt, viel leichter loswerden als dies bei einem ins Stocken geratenen Lymphfluss möglich ist.

Gestörte Verdauung und Gewichtszunahme

Über das Lymphsystem werden auch die im Darm resorbierten Fette in den Blutkreislauf transportiert. Funktioniert hier der Abtransport nicht optimal, sind Verdauungsbeschwerden, Gewichtszunahme und eine schlechtere Aufnahme der Nährstoffe die Folge.

Kreislaufbeschwerden und Venenleiden

Auch Symptome wie z.B. unklare Müdigkeit und Kreislaufbeschwerden können auf ein überlastetes Lymphsystem hindeuten.

Ähnliches gilt für Venenleiden: Generell kann man sagen, dass bei allen Erkrankungen der Venen (z. B. Besenreiser, Krampfadern, Venenentzündungen) besonders das Lymphsystem mit betroffen ist und eine Unterstützung hier Linderung bewirkt.

So halten Sie Ihr Lymphsystem in Schwung!

Alle Körperteile aktiv in Bewegung halten (und/oder passiv mobilisieren)

Der Transport der Lymphflüssigkeit entlang der Lymphgefäße wird hauptsächlich über körperliche Bewegung angeregt, genauer: durch das Wechselspiel von Dehn- und Stauchbewegungen in den Muskeln und Gelenken, die sich in der Nähe der jeweiligen Lymphbahnen und Lymphknoten befinden. Jedes mal, wenn das Gewebe in der unmittelbaren Umgebung unserer Lymphgefäße komprimiert (= zusammenpresst) wird, muss die dort vorhandene Lymphe entlang der Lymphbahnen in andere Bereiche des Lymph-Netzwerks ausweichen, in denen ein geringerer Druck auf die Lymphflüssigkeit einwirkt. Bei mangelnder körperlicher Bewegung kommt es hingegen unweigerlich zu Stauungen im Lymphsystem, und der natürliche Lymphfluss wird unterbrochen.

Dieses oben beschriebene, für der Transport der Lymphflüssigkeit zwingend notwendige dynamisch wechselnde Druckgefälle zwischen den verschiedenen Knotenpunkten innerhalb des Lymph-Netzwerks wird natürlich auch durch statische bzw. dauerhaft vorherrschende Druckverhältnisse beeinflusst. Hierbei spielt einerseits die „Grundspannung” der umliegenden Gewebsstrukturen eine wichtige Rolle (bspw. bei großflächig verhärteteten Muskelpartien, oder wenn Gefäßwände und Bindegewebe zu steif oder zu nachgiebig sind), andererseits aber auch die Schwerkraft.

Aus rein mechanischer Sicht beruht der Transport unserer Lymphe also v. a. darauf, dass wir unserem Körper mehrmals täglich ein gesundes Maß an Bewegung gönnen. Dabei geht es weniger darum, die Grenzen unserer körperlichen Leistungsfähigkeit auszuloten, sondern vielmehr darum, möglichst viele Bereiche des ganzen Körpers mit einzubeziehen, wobei auch jede „passive” Mobilisierung (z. B. im Rahmen physiotherapeutischer Anwendungen oder mittels spezieller Massagetechniken) einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, den Lymphfluss anzukurbeln. Auch Wechselduschbäder sind hierbei von großer Hilfe.

Das Lymphsystem durch geeignete Mikronährstoffe unterstützen

Unabhängig von all den mechanischen Einflussfaktoren, die den Fluss unserer Lymphe fördern (oder stören), ist es natürlich auch sinnvoll, das Lymphsystem durch möglichst viele weitere Maßnahmen bei der Bewältigung all seiner o. g. Aufgaben zu unterstützen bzw. zu entlasten, um einer chronischen Überforderung des Lymphsystems entgegen zu wirken. Hierzu eignen sich grundsätzlich alle Maßnahmen, die darauf abzielen, …

- das Immunsystem zu stärken;

- die Aufnahme von Schadstoffen zu reduzieren und Schadstoffe besser zu zerlegen;

- die Bildung von körpereigenen Abbauprodukten zu minimieren;

- chronische Entzündungsprozesse zu stoppen;

- für eine bessere Zerlegung von Fetten und großen Molekül-Komplexen im Magen-Darm-Trakt zu sorgen (z. B. durch die Anpassung unserer Ernährungsgewohnheiten oder durch die Einnahme von Verdauungsenzymen).

Damit das Lymphsystem seine Aufgaben dauerhaft in optimaler Weise erfüllen kann, sollte es kurweise immer wieder gepflegt und aktiviert werden. Dabei können gerade Pflanzen- und Kräuterextrakte hilfreiche Dienste leisten und einen Reinigungsprozess über die Lymphe und das Blut fördern.

Zusammenfassung und Fazit

Die oben genannten Erläuterungen und Argumente verdeutlichen, wie wichtig ein gut funktionierendes Lymphsystem für den Erhalt unserer Gesundheit ist, und warum wir den ungehinderten Fluss unserer Lymphe proaktiv fördern sollten, damit es seine zahlreichen Aufgaben stets zuverlässig und mit Leichtigkeit erfüllen kann.

Der beste und natürlichste Weg, den Transport der Lymphe aktiv anzukurbeln, besteht darin, den Körper bzw. die vom Lymphstau betroffene Region in Bewegung zu halten — am besten mehrmals täglich und auf möglichst abwechslungsreiche Weise. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ebenso ratsam, das Lymphsystem generell zu entlasten wo es nur geht, zum einen durch eine allgemein möglichst gesunde Lebensweise und zum anderen durch regelmäßige Lymphreinigungskuren mit Pflanzenextrakten.

(Die pdf-Druckvorlage unserer Supplementa-Monatsnews enthält aus Platzgründen meist nur eine gekürzte Fassung der Texte, die Sie online auf unseren Webseiten lesen können. Die online-Version der entsprechenden Newsletter-Beiträge liefert oft zusätzliche Informationen und wird darüber hinaus auch laufend aktualisiert und/oder ergänzt.)